La farmacia comunitaria, como primer punto de contacto del paciente con el profesional sanitario, tiene en sus manos mucho más que el alivio de los síntomas alérgicos: puede ser el punto de partida hacia una atención preventiva, personalizada y coordinada. Para consolidarse como referente, es fundamental superar barreras formativas y fortalecer la colaboración asistencial, claves para transformar el manejo de la alergia.

A pesar de que las alergias constituyen el tercer motivo de consulta más frecuente en las oficinas de farmacia, su abordaje continúa marcado por cierta banalización, un conocimiento limitado de la enfermedad y la inercia terapéutica. La alergia al polen, en particular, tiende a percibirse como una molestia estacional inevitable, una especie de “peaje primaveral” que más de seis millones de personas en España soportan cada año sin plantearse otras opciones más allá del tratamiento sintomático. Además, el aumento de la incidencia de la patología alérgica no solo afecta a las personas, sino también a los animales de compañía, reforzando la necesidad de un enfoque integral que contemple la interacción entre la salud humana, animal y ambiental.

En este contexto, la normalización del malestar asociado a la alergia tiene consecuencias importantes. Por un lado, se traduce en una baja concienciación de la población respecto a la prevención y las opciones terapéuticas disponibles. Por otro, contribuye a una escasa visibilidad del impacto real en la calidad de vida, el rendimiento laboral, la actividad física o incluso el descanso. Frente a esta problemática, el farmacéutico comunitario se ha de posicionar como un agente fundamental en la detección precoz, la educación sanitaria y la orientación terapéutica de estos pacientes. Para ejercer este papel, es necesario superar el enfoque exclusivamente sintomático y dar visibilidad a tratamientos más efectivos a medio y largo plazo que actúen sobre la causa de la enfermedad y modifiquen el curso natural de la misma.

.jpg)

El abordaje farmacológico habitual incluye antihistamínicos, corticoides (nasales, inhalados u orales) y broncodilatadores, así como antileucotrienos y nuevas terapias biológicas. Sin embargo, estas opciones solo tratan los síntomas de manera transitoria, pero no la causa subyacente de la alergia. La inmunoterapia con alérgenos (ITA) es hoy en día el único tratamiento etiológico capaz de modificar el curso natural de la enfermedad alérgica, no solo reduciendo la frecuencia y la intensidad de los síntomas—disminuyendo así el uso de tratamiento farmacológico y mejorando la calidad de vida de los pacientes—, sino también previniendo su progresión e incluso la sensibilización a nuevos alérgenos.

Este enfoque cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que la polisensibilización—la presencia en un mismo individuo de anticuerpos IgE frente a varias fuentes alergénicas diferentes—, se ha convertido en la norma más que en la excepción. Cuando la polisensibilización es clínicamente relevante, el paciente sufre de polialergia. Según los resultados de sendos estudios llevados a cabo en Europa y en Estados Unidos, la polisensibilización es más frecuente—más prevalente en términos epidemiológicos—, que la monosensibilización. En España, como en otros países mediterráneos y de forma creciente en Europa, la polisensibilización es un problema común. Según los resultados de la tercera edición del estudio epidemiológico de referencia en España sobre enfermedades alérgicas—Alergológica 2015—, aproximadamente el 78% de los pacientes con rinoconjuntivitis sensibilizados a alérgenos comunes estaban polisensibilizados.

Barreras y soluciones en el abordaje de la alergia desde la farmacia

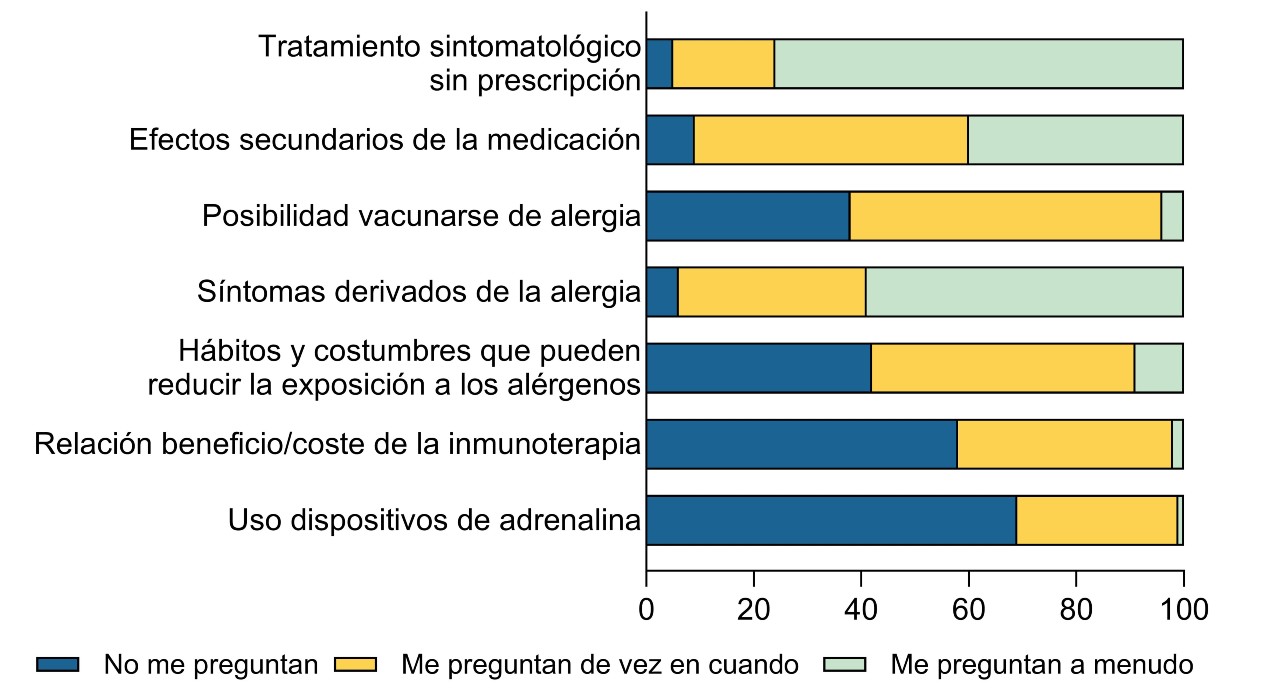

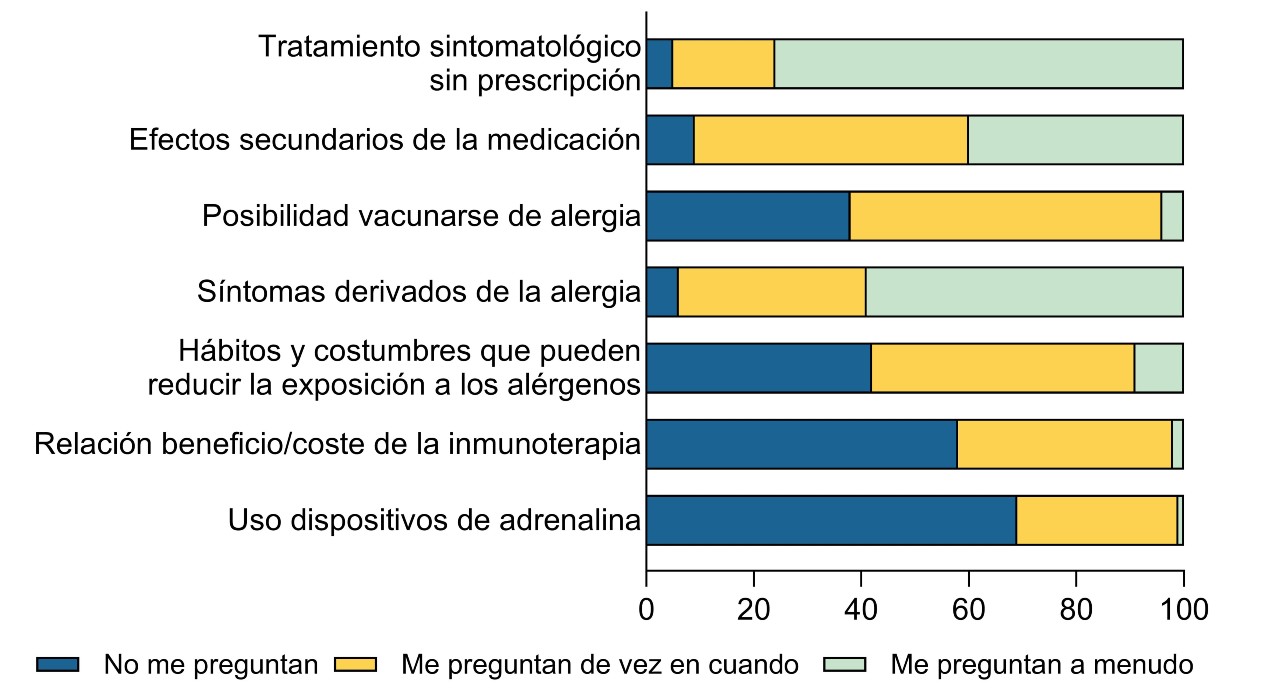

Como novedad, el estudio Alergológica 2015 incluyó la colaboración con los farmacéuticos comunitarios para dimensionar con mayor precisión el papel de la alergia en el día a día de la farmacia comunitaria. Según este trabajo, la rinitis y conjuntivitis suponen el 43% de las consultas relacionadas con patologías alérgicas, un dato muy similar al observado en atención primaria y que pone de relieve la importancia de reforzar la colaboración entre farmacéuticos, médicos de familia y alergólogos. Les siguen otras afecciones como la dermatitis atópica (14%), el asma bronquial por alergia (10%) y la urticaria o angioedema (10%), lo que confirma que el paciente alérgico no es una excepción estacional, sino un perfil frecuente y con necesidades diversas. Sin embargo, aunque las consultas en farmacia se centran habitualmente en el control sintomático, se desaprovecha la oportunidad de orientar al paciente alérgico sobre opciones terapéuticas como la ITA. Esta situación responde, en parte, a la escasa presencia de este tratamiento en los programas formativos y de actualización en el ámbito farmacéutico. Muchos farmacéuticos reconocen no dominar suficientemente bien el manejo del paciente alérgico, especialmente en lo referente a la actuación ante crisis alérgicas, la indicación de tratamientos más allá del alivio sintomático o la relación beneficio/coste de la ITA.

Distribución de consultas en farmacia comunitaria relacionadas con alergia. Figura adaptada de Moreno-Grau S, 2020.

Esta carencia formativa se traduce a su vez en una carencia estructural. Más del 90% de las farmacias comunitarias expresan la necesidad de disponer de protocolos de indicación farmacéutica, dispensación y seguimiento, pero el número de establecimientos que cuenta realmente con ellos es muy reducido, sobre todo en lo que respecta al seguimiento farmacoterapéutico. Esta situación repercute directamente en la adherencia a los tratamientos y en la calidad del consejo farmacéutico. En este sentido, un estudio llevado a cabo con más de 100.000 pacientes que iniciaron la ITA puso de manifiesto que la persistencia tras un año de tratamiento es baja—entre un 22,2% y un 64,1%—dependiendo de la edad del paciente y la ruta de administración. De manera similar, un análisis realizado a partir de una base de datos de farmacias comunitarias en los Países Bajos sobre más de 6.400 pacientes reveló que solo el 18% alcanzó el mínimo de tres años de tratamiento recomendado, y apenas el 56% recogía puntualmente su medicación en la farmacia. La falta de persistencia se tradujo en un coste acumulado superior a los 10 millones de euros solo en medicación no aprovechada, sin considerar otros costes asociados como las visitas médicas o el tiempo laboral perdido. Estos datos ilustran cómo la ausencia de protocolos claros y de un acompañamiento continuado desde la farmacia puede comprometer la eficacia clínica de la ITA y generar un importante desperdicio de recursos.

Por otra parte, la coordinación con otros profesionales sanitarios sigue siendo anecdótica. Solo el 1,4% de los farmacéuticos establece contacto con un alergólogo, el 3,7% con enfermería y el 11,4% con atención primaria. El 99,3% de los farmacéuticos desconocen la existencia de programas colaborativos en su zona que impliquen a distintos profesionales en el abordaje de las enfermedades alérgicas. Según los propios encuestados, persiste la necesidad de formación específica, criterios de derivación consensuados y guías claras de actuación farmacéutica alineadas con la práctica clínica de los especialistas.

Para solventar este problema y demostrar el papel asistencial del farmacéutico, se puso en marcha el programa I-Valor (actualmente inactivo), que tenía como objetivo impulsar una actuación protocolizada en las consultas de indicación farmacéutica y evaluar su impacto real en la atención al paciente. De las 37.701 consultas registradas, 6.518 correspondieron a problemas relacionados con alergias, convirtiéndose así en el tercer motivo de consulta más frecuente. Un 41,1% de estos pacientes cumplía criterios de derivación médica—como sospecha de rinitis alérgica, dermatitis atópica o uso reiterado de descongestivos nasales—, y la gran mayoría (89,7%) aceptaron la recomendación del farmacéutico de acudir al médico. Sin embargo, solo en un 3,7% de los casos se adjuntó un informe para atención primaria, lo que subraya una asignatura pendiente: estructurar la comunicación con el resto del equipo asistencial.

Distribución de razones de consulta según el problema de salud. Datos del programa I-Valor. Figura adaptada de Plaza J, 2016.

A diferencia de la práctica habitual, en la que la derivación desde la farmacia comunitaria a Atención Primaria o el especialista se realiza de forma oral y poco documentada, el programa I-Valor introdujo el uso de una hoja de derivación estructurada. Esta herramienta no solo mejoraba la calidad de la intervención desde la farmacia, sino que también contribuía a hacer visible el papel del farmacéutico ante otros profesionales sanitarios. El enfoque protocolizado de I-Valor pretendía repercutir directamente en la salud del paciente, optimizando su atención, y de forma indirecta, en la eficiencia del sistema sanitario, evitando consultas innecesarias en atención primaria que pueden resolverse desde la farmacia comunitaria.

La importancia de integrar los datos aerobiológicos en la práctica farmacéutica

Otra línea de actuación especialmente útil para incorporar en la práctica de la farmacia comunitaria es el aprovechamiento de los datos proporcionados por las redes de vigilancia aerobiológica. Estos sistemas permiten conocer, de forma cualitativa, los tipos de pólenes y esporas fúngicas presentes en el ambiente, y de forma cuantitativa, su concentración diaria a lo largo del año. En los últimos años se han desarrollado modelos predictivos basados en inteligencia artificial que combinan información morfológica y química de las partículas de polen con datos meteorológicos (temperatura, precipitaciones, viento, humedad, presión atmosférica), históricos de polinización y vegetación, entre otros. Esta combinación de variables permite generar predicciones más precisas y contextualizadas, mejorando significativamente la comprensión de la exposición alérgica en distintas zonas geográficas. Sin embargo, a pesar de que más del 30 % de la población mundial se ve afectada por la alergia, los pronósticos diarios sobre los niveles de aeroalérgenos no son tan accesibles, visibles ni ubicuos como las predicciones meteorológicas, que están presentes en todos de medios de comunicación. A ello se suma el desconocimiento general de estas herramientas por parte de la población o la dificultad para acceder a ellas.

En el ámbito farmacéutico el escenario es muy similar, por lo que integrar estos datos en la práctica diaria de la farmacia comunitaria permitiría contextualizar mejor la situación de cada paciente, adaptar el consejo profesional en función de los niveles de exposición previstos y anticipar la aparición de síntomas. A su vez, esta personalización reforzaría el papel del farmacéutico como agente clave en la educación sanitaria y el seguimiento continuado del paciente alérgico. En este sentido, destaca la colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia y el grupo de investigación de Aerobiología y Toxicología Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena. Desde 2008, ambas entidades impulsan la Red Aerobiológica de la Región de Murcia (REAREMUR), que publica información actualizada en su página web sobre los niveles de polen en Cartagena, Murcia y Lorca. Los datos obtenidos se comparten directamente con los farmacéuticos, mientras que para el público general se presentan en una escala visual (bajo, medio, alto) que facilita su comprensión. Además, se proporciona orientación sobre distintas medidas de evitación y otras acciones preventivas que el farmacéutico puede utilizar para asesorar al paciente y ayudarle a reducir la aparición de síntomas, promoviendo así una mejor calidad de vida.

En definitiva, la creciente prevalencia de la polisensibilización en España evidencia que la alergia es un problema complejo y persistente que va mucho más allá de una simple molestia estacional. Los costes directos e indirectos asociados son mucho mayores de lo que suele percibirse y, para abordar este desafío, es fundamental concienciar tanto a farmacéuticos como a pacientes sobre la importancia de la ITA y la adherencia al tratamiento. Esto requiere un cambio estructural en la farmacia comunitaria, basado en la implementación de protocolos claros de indicación farmacéutica, dispensación y seguimiento, así como en una coordinación efectiva con otros profesionales sanitarios mediante criterios de derivación consensuados. De esta forma, se optimiza la atención desde la farmacia, se mejora el manejo del paciente y se contribuye a evitar la saturación de otros niveles asistenciales.

Referencias:

Astray G, et al. Machine Learning to Forecast Airborne Parietaria Pollen in the North-West of the Iberian Peninsula. Sustainability. 2025;17:1528.

Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP). Disponible en: https://pestadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es/publicoSNS/C/base-de-datos-de-clinicos-de-atencion-primaria-bdcap/problemas-de-salud

Brdar S, et al. Explainable AI for unveiling deep learning pollen classification model based on fusion of scattered light patterns and fluorescence spectroscopy. Sci Rep. 2023;13(1):3205.

Buters J, et al. Automatic detection of airborne pollen: an overview. Aerobiologia. 2024;40:13-37.

Cacheiro-Llaguno C, et al. Polysensitisation is associated with more severe symptoms: The reality of patients with allergy. Clin Exp Allergy. 2024;54(8):607-620.

Cristià E, Folgado JJ, Plaza FJ. Las enfermedades alérgicas en la farmacia comunitaria: Alergológica 2014. Farm Comunitarios. 2015;7(2):5-10.

Dorofeeva Y, et al. Past, present, and future of allergen immunotherapy vaccines. Allergy. 2021;76(1):131-149.

Durham SR, Shamji MH. Allergen immunotherapy: past, present and future. Nat Rev Immunol. 2023;23(5):317-328.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). Advocacy Manifesto. Tackling the Allergy Crisis in Europe- Concerted Policy Action Needed. Disponible en: https://eaaci.org/wp-content/uploads/2024/02/EAACI_Advocacy_Manifesto.pdf

GBD 2021 Asthma and Allergic Diseases Collaborators. Global, regional, and national burden of asthma and atopic dermatitis, 1990-2021, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Respir Med. 2025;13(5):425-446.

Ha EK, et al. Association of Polysensitization, Allergic Multimorbidity, and Allergy Severity: A Cross-Sectional Study of School Children. Int Arch Allergy Immunol. 2016;171(3-4):251-260.

James C, Bernstein DI. Allergen immunotherapy: an updated review of safety. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2017;17(1):55-59.

Kiel MA, et al. Real-life compliance and persistence among users of subcutaneous and sublingual allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol. 2013;132(2):353-60.e2.

Lehtimäki J, et al. Simultaneous allergic traits in dogs and their owners are associated with living environment, lifestyle and microbial exposures. Sci Rep. 2020;10(1):21954.

López-Bachero M. La visión del paciente: Polinosis, la visita impertinente. En Pólenes alergénicos y polinosis en la Región de Murcia. AlergoMurcia, 2013. p. 69-72.

Mills SA, et al. Machine learning methods for low-cost pollen monitoring - Model optimisation and interpretability. Sci Total Environ. 2023;903:165853.

Moreno-Grau S, et al. Información aerobiológica desde la farmacia comunitaria. La red aerobiológica de la región de Murcia. Rev Esp Cien Farm. 2020;1(1):85-97.

Pfaar O, Richter H, Sager A, Miller C, Müller T, Jutel M. Persistence in allergen immunotherapy: A longitudinal, prescription data-based real-world analysis. Clin Transl Allergy. 2023;13(5):e12245.

Plaza J, et al. ‘I-VALOR’: indicación farmacéutica en alergias. Farm Comunitarios. 2016;8(Suppl 1).

Ramírez-Jiménez F, et al. Biologic Therapies for Asthma and Allergic Disease: Past, Present, and Future. Pharmaceuticals (Basel). 2023;16(2):270.

Salar L, et al. Programa ‘I-Valor’: la indicación farmacéutica protocolizada, consensuada y registrada en la farmacia comunitaria. Farm Comunitarios. 2017;9(3):5-12.

Shamji MH, et al. Biological treatment in allergic disease. Allergy. 2021;76(9):2934-2937.

Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). (2015). "Informe Alergológica 2015." Disponible en: https://www.seaic.org/inicio/noticias-general/alergologica-2015.html.

Tiligada E, et al. Novel Immunopharmacological Drugs for the Treatment of Allergic Diseases. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2024;64:481-506.

Zhu X, et al. Floating in the air: forecasting allergenic pollen concentration for managing urban public health. International Journal of Digital Earth. 2024;17(1):2306894.

.jpg)